B: X線〜MeVガンマ線を用いた天体物理学のための新しい観測装置の開発研究

Last update, 2021/5/24

-

1:「ひとみ」衛星搭載の硬X線イメージャ(HXI) の開発 (-2016)

- NEWS

- 1:「ひとみ」衛星搭載の硬X線イメージャ(HXI) の開発 (-2016)

- 2:「ひとみ」衛星の精密分光観測と、それをとりもどすXRISM計画 (2023年初頭打ち上げ予定)

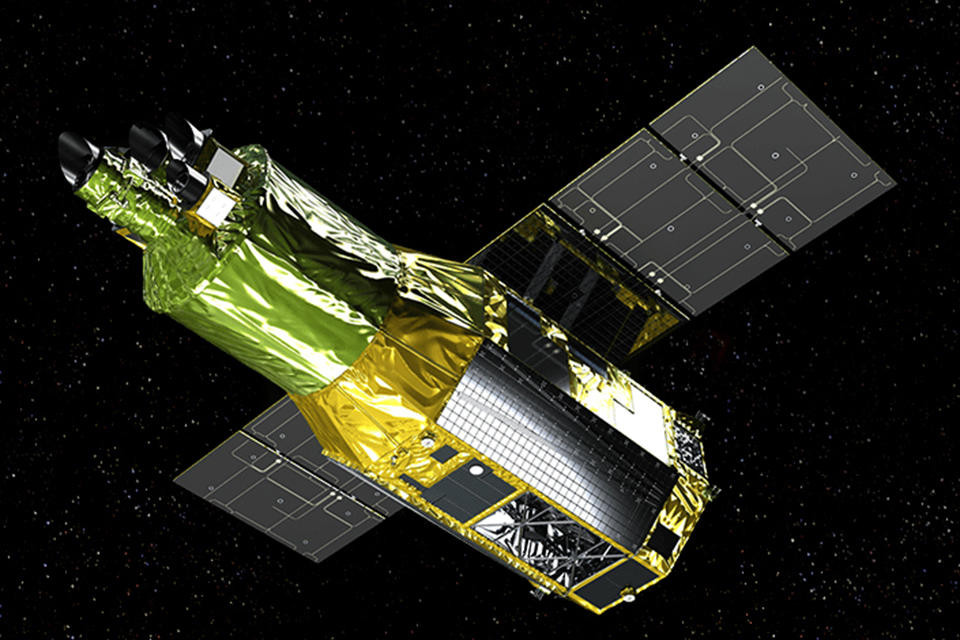

- 3: 高感度の硬X線・広帯域プローブの将来計画:FORCE衛星 (2020年代末打ち上げ目標)

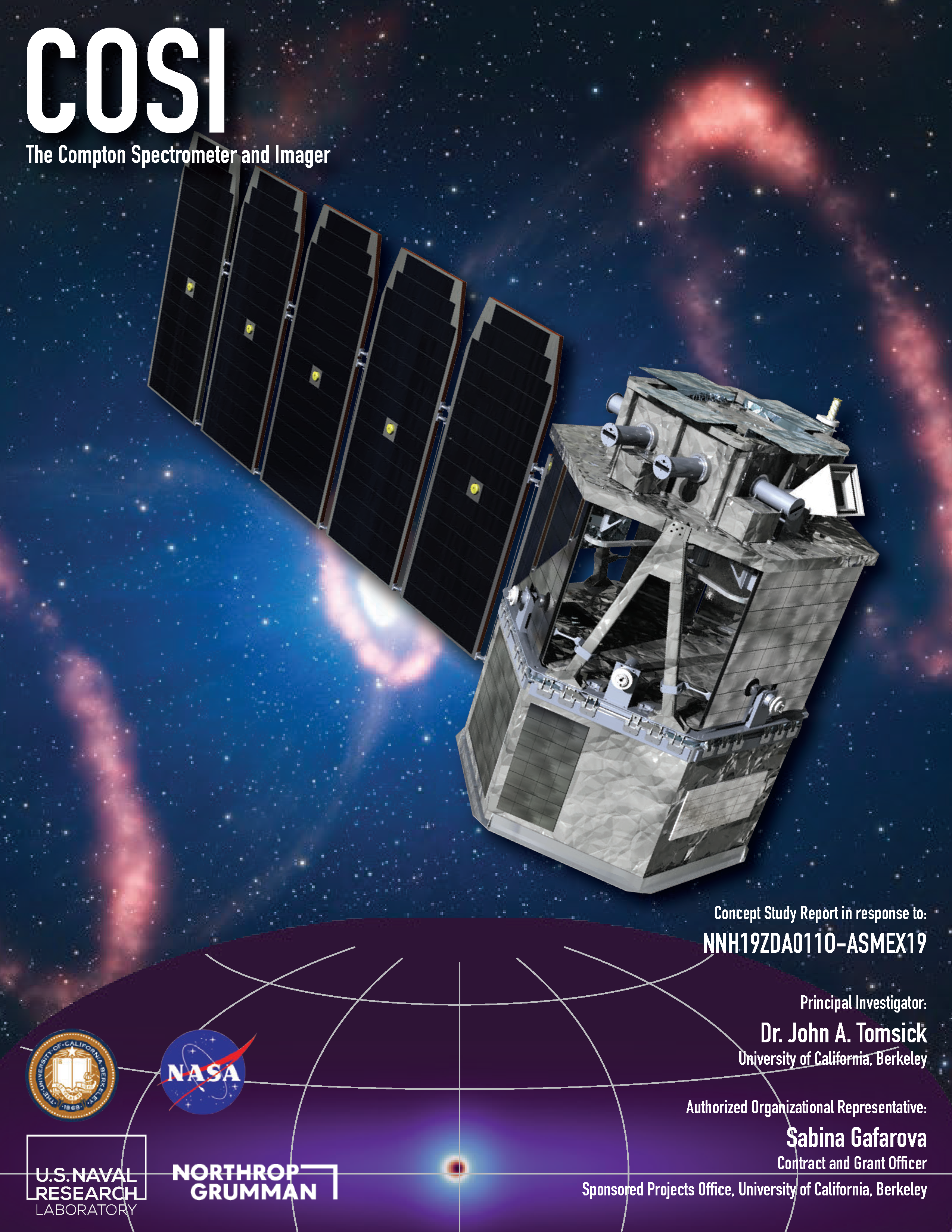

- 4: MeV気球実験の推進(2020-)とCOSI衛星計画(順調にゆけば2025年打ち上げ予定) NEW!

- 5: ミニ衛星など

2:「ひとみ」衛星の精密分光観測と、それをとりもどすXRISM計画 (2022年打ち上げ予定)

3: 高感度の硬X線・広帯域プローブの将来計画:FORCE衛星 (2030年ごろ打ち上げ目標)

4: MeV気球実験の推進(2020-)とCOSI衛星計画(順調にゆけば2025年打ち上げ予定) New!

5: ミニ衛星など

2020/12/14 国際学会SPIE2020で、FORCE衛星の主検出器 WHXI の設計について発表しました。

中澤はもともと、2005年に打ち上げられた、日本の5番めのX線天文衛星「すざく」開発に参画してきた。0.3--600 keV という広いエネルギー帯域を特徴とし、ブラックホールや、銀河団衝突など、宇宙の高エネルギー現象に光子のエネルギー分布の形から迫る。硬X線検出器(HXD)はこのうち、10--600 keV の高エネルギー側を一手に担い、優れた雑音除去技術で世界最高の感度をもつ。私の所属するグループでは、この検出器を実際に手を動かして作りあげてきた。この検出器は観測を停止して久しいが、この時に開発された観測技術は今につながっている。

2017年2月17 日に打ち上げられたX線天文衛星「ひとみ」は、これまでより30倍もエネルギー分解能に優れた精密X線分光観測と、10 keV以下のX線から80 keVまでの硬X線までを高感度で撮像分光し、500 keVまでスペクトルを探査できる広帯域観測能力の2点で、世界最高の観測能力を持つ衛星であった。

このなかで私が深く開発に関わったのが、硬X線の撮像分光能力をもつHXI検出器である。HXIは、東京大学と宇宙科学研究所、広島大学、早稲田大学、名古屋大学ISEEなどと共同で開発され、名大Uxg研を中心として開発され焦点距離 12 mの多層膜スーパーミラーHXTと組み合わせて、5--80 keVの帯域で1'.7精度の撮像分光を行い、「すざく」HXD を2桁も上回る感度を実現する。「すざく」HXDの経験を生かし、バックグラウンドを下げるために徹底したアクティブシールドが適用されている。主イメージャは、Si両面ストリップ検出器を4層と、CdTe両面ストリップ検出器を1層重ねており、低エネルギー側を放射化の少ないシリコンで、高エネルギー側を検出効率の高いCdTeで担う多層カメラである。これまでの私の開発研究の集大成というべきものであり、中澤は基本レイアウトデザイン、開発仕様の策定、チームを率いての開発と評価試験、衛星総合試験、打ち上げとその後の検出器立ち上げまで、常に現場に立ち、中心となって開発にあたってきた。

2016年3月26日、痛恨の姿勢系異常により「ひとみ」衛星は失われてしまったが、HXIは13日間にわたって軌道上で運用され、全チャンネルが正常動作し、検出器バックグラウンドも予想通りの低さとなり、30 keV付近での感度は目標を達成した。ライバルと目されていた米国のNuSTAR衛星と比較して、角分解能ではやや譲るものの、HXTの優れた有効面積もあり、統計誤差が決める感度では、点源に対しては同等、広がった放射への感度では2-4倍を達成できる性能を得た。NuSTARはCXBの遮蔽が不完全でバックグラウンドに大きな系統誤差を抱えており、特に広がった天体の解析に大きな問題がある(e.g. Wik et al. ApJ 2014)が、HXI+HXTにはこうした問題がないため、感度の差はより大きい。まさに、世界最高の硬X線撮像分光検出器を実現できたと自負している( SPIE-JATIS 論文「ひとみ」特集号、"Hard x-ray imager onboard Hitomi (ASTRO-H)" Nakazawa et al.、"In-orbit performance and calibration of the Hard X-ray Imager onboard Hitomi (ASTRO-H)", Hagino et al. )。HXIのデータにより、名大Uxg研がまさに総力を上げて開発したHXTが、期待どおりの優れた結像性能と有効面積をもつことが確認された(Awaki, Kunieda, Ishida, Matsumoto et al. SPIE Proc. 2016)。HXI+HXTシステムのキャリブレーション精度の高さも驚くほどで、実際のカニ星雲のスペクトルを取得した際、打ち上げ前のキャリブレーションに基づくそのままの検出器応答の理解だけで10%より差分が少なかった。HXTの多層膜コーティングとHXIの低バックグラウンド技術は、まさに世界の先端を行っていると言える。HXI+HXTでの観測がたった13日で終わってしまったことは痛恨であり、この世界最高性能を将来に活かす検出器開発を、今後も継続してゆく。

この先にある研究開発が次世代硬X線・広帯域X線観測衛星「FORCE」である。下記「B-5」にまとめた。

私は、「ひとみ」衛星において、60-600 keVの「sub-MeV帯域」を担う軟ガンマ線検出器(SGD)の開発にも参画していた。世界初の半導体コンプトンカメラで、100-300 keV帯域で優れた感度をもち、かつ光子の偏光を検出する能力に優れる。SGD検出器については、 SPIE-JATIS 論文「ひとみ」特集号のSGD論文、および 「かに星雲」から〜100 keVで偏光を検出した論文 に詳しい。

.

「ひとみ」衛星はその1.5ヶ月の運用の中で、真っ先に立ち上げた精密分光装置を用いた銀河団観測を行なっており、たった2週間の観測ながら、2つのNature論文をもたらす優れた性能を実証した。ひとつは、ペルセウス座銀河団の銀河団ガスから、"The quiescent intracluster medium in the core of the Perseus cluster"。鉄輝線のドップラー観測でその乱流を計測したところ、音速の数分の一しかなかったことである。この銀河団の中心には、巨大ブラックホールがいて、そこからのエネルギー注入によりガスが激しく運動していることがわかっている。そのため乱流は大きいだろうと考えられて来たのだが、実はそうではなかった。銀河団の熱史の研究にもインパクトのあるこの結果は、「ひとみ」衛星の最初の大成果となった。

もう一つの成果は、鉄とニッケルという、Ia型超新星で生成されると考えられる重元素の組成比が、太陽系内のそれと、ペルセウス座銀河団全体の平均値がよく一致したという結果である。 "Solar abundance ratios of the iron-peak elements in the Perseus cluster"。最近の観測で、ニッケルが以上に多い可能性が示唆されたことがあり、太陽系周辺の重元素環境が宇宙の中でやや特異なのではないか、という可能性が指摘されていたのだが、これが否定され、逆に言えば、太陽系周辺の超新星爆発の様子をよく調べれば、宇宙全体をよく代表していると考えられる。

この成果を受けて、XRISMという衛星が2022年度内の打ち上げを目指して開発中である。「ひとみ」衛星の経験に基づき、予算削減などのために軟X線装置2種だけに削減した上で、急ピッチで開発中である。2021年4月、各検出器や衛星部品の製造がほぼ終わり、最終試験へ向けて組み立てが進もうとしている。合わせて、衛星運用に関わる地上設備やソフトの準備も進んでいる。もちろん科学観測の検討も進められており、最初の半年間の観測天体を決める議論を喧々諤々と進めているところである。2022/23年度ごろに進学する大学院生にとっては、もし博士課程まで進む場合には、XRISM衛星を用いた研究が博士論文のメインテーマの筆頭候補であろう。

FORCE衛星の紹介資料(2020年宇宙科学シンポジウム、中澤講演より)(別資料)。

FORCEは、「ひとみ」衛星の硬X線撮像分光系(HXTとHXIで構成)を取り出し、性能を一段と向上して感度を1桁以上あげ、単機能の小型科学衛星として設計している将来衛星計画です。具体的には、1.7分角(half power diameter)だった角分解能をNASAの新技術を採用して10秒角まで改善し、「ひとみ」HXIで世界一の性能を軌道上で実証した低いバックグラウンドの検出器技術にさらに磨きをかけます。中澤はこの衛星全体と、検出器の設計を中心となって進めています。

FORCEは、1-80 keVという非常に広い帯域を高い感度で観測することで、狭い帯域だけの観測ではわからない、高エネルギー天体の「真の姿」を暴き出します。例えば、銀河の中心にある巨大ブラックホールが急速に成長する時、周囲には大量のガスやダストが存在するために可視光ではなかなか見ることができません。硬X線は優れた透過力を持つため、こうした「隠された巨大ブラックホール」の観測に最適です。銀河団における粒子加速を研究する上で、硬X線帯域に見られる逆コンプトン散乱成分が重要と書きましたが、FORCEの視野、有効面積、角分解能、そして優れた低バックグラウンドにより、いよいよこの放射を正確に捉えることができます。

この衛星の実現にあたっては、さらなるバックグラウンド低減による感度向上、新型検出器に対応するための熱構造設計の検証、X線望遠鏡の較正実験、そして科学観測の検討など、多くの研究課題があります。日米合わせて200億円を超える衛星ですから、その開発には時間がかかり企業の方の力が主力となります。時間もかかるためその打ち上げは2028年ごろを提案しています。しかし、実はFORCE衛星は既存の技術で「なんとかなる」ベースラインの設計に、「改良技術で大きな改善ができる」ところを組み合わせた設計をしており、2020-23年の間は、まさにこの「改良」を試みる最後の機会です。以後は、粛々とモノを作るフェーズに入ります。後者には本物を作る(大学側は試験や評価を担当します)面白さがありますが、自分の工夫が実際に宇宙に上がるかもしれないのは、今のフェーズなのです。

|

|

|

2020年度から2023年度で気球実験を用いた半導体コンプトンカメラによるMeV宇宙観測の開拓研究が採択されました。「ひとみ」HXI、SGDや雷ガンマ線研究の経験を活かして、2020年度からこの研究を立ち上げます。この研究は、MeV観測の感度改善により新しい天体物理学を開拓することですが、技術的には FORCE 衛星の観測装置とも共通する部分が大きく、連携して進めてゆくものです。

「ひとみ」SGDで採用した「狭視野のSi/CdTeコンプトン望遠鏡」は、JAXA宇宙科学研究所、東京大学KavliIPMU、広島大学、名古屋大学ISEEなどを中心に開発してきた、世界初の衛星搭載の半導体コンプトン望遠鏡であった。HXIと基礎技術の大半を共有しつつ、半導体検出器をよりふんだんに用いたこの検出器は、「すざく」HXDより続く反同時係数によるバックグラウンド除去の技術と組み合わせた、日本独自の観測装置である。

半導体コンプトンカメラはMeV帯域の将来検出器として重要で、これを用いる将来衛星として、アメリカのAMEGO計画、ヨーロッパのeASTROGAM計画など、精力的な検討が進んでいる。しかし、必要な感度を得るには 〜1 m3 という大型の半導体検出器システムが必要で、必然的に大型プロジェクトとなるため、なかなか計画が前進しない。アメリカのUCバークレー校を中心に提案している COSI 衛星 は、銀河系内の核ガンマ線や電子陽電子対消滅線に焦点を絞り、最高のエネルギー分解能を生かしてその観測を狙うことで、比較的小型の衛星でMeV観測の一歩前進を目指す計画である。NASAのSMEX計画の候補として採択され検討が進められており、2021年の末のセレクションを突破すると2025年中にも打ち上げられる「今そこにある」MeV探査計画であり、我々はその計画にもメンバーとして参加している。

MeV観測衛星の感度がなかなか向上せず検出器が大型化する理由の一部は、衛星軌道上が0.1-数GeVの宇宙線陽子による検出器の放射化に起因する原子核反応が、まさにMeVに多くのバックグラウンド信号を生むことがある。 一方で大気球を用いた科学観測では、大気の上層、高度32-40 kmに観測装置をあげることができる。1/1000 気圧程度まで大気が薄くなることから、100 keV帯域以上では大気の吸収があまり効かず、宇宙を観測することができる。上層大気中なので宇宙線のレートが軌道上より低く、原子核反応のバックグラウンドが減る効果が期待でき、将来長時間滞空できる大気球が高頻度で使えるようになれば、うまくやれば大型衛星よりもはるかに小さな予算で=はるかに迅速に、MeVの高感度の科学観測が実現できる。

世界線先端の感度を実現するには、やはり0.5-1 m3レベルの検出器が必要である。しかし、気球高度で100 keV帯域での高感度を実現するには、やはり検出器パラメータのチューニングが必要であり、小型の試作機による実証が欠かせない。そこで、SGDのSi/CdTeコンプトンカメラ(Si/CdTe-CC)を改良したものを1台、バックグラウンド除去のシールドとともに気球高度にあげ、観測性能を実証する。同時に2020年代前半に活発となる太陽フレアからの100 keVガンマ線の観測を試、その偏光の検出を目指す。2020年度よりこの研究を始め、2022年度あるいは23年度に実際のフライトを目指す。

ここで開発する検出器技術の多くは、FORCE衛星でも利用できる。本研究は、「半導体コンプトンカメラによる気球高度での宇宙MeVガンマ線観測の実証」を軸にしつつ、将来硬X線観測衛星の検出器基盤技術の再立ち上げと性能の向上研究を図るものである。言い換えれば、ここで施す改良は、将来のMeV観測だけでなく、2020年代末の打ち上げを目指す衛星への採用を目指す。

下図:(左)2005年に実施した気球実験。その後の「ひとみ」HXIとSGDの基礎技術が使われている。(中) 「ひとみ」SGD検出器搭載のSi/CdTeコンプトンカメラ(Si/CdTe-CC)。SGDには1台に3個ずつ搭載され、SGDは2台「ひとみ」衛星に搭載されていた。(右)miniSGD気球実験で開発中の新型CdTe素子。FORCE衛星の主検出器向けでもある。

大規模なプロジェクトは、最高に面白いものです(どっぷり浸かってやってみればわかります)。ただ、大規模プロジェクトは数年の単位で開発フェーズが変わります。ハードウェアが好きなひと、ソフトが好きなひと、天体物理が好きなひとなど、多くのひとがいる中で、大規模プロジェクト「だけ」では、腕が研けないと思うひともいるかもしれません。また、次の大規模プロジェクトを進めるには、Seed 技術の蓄積が欠かせません。

これらの対策に加え、実は、大規模なプロジェクトそのものでリーダーシップを発揮できるように自分を研く場として、我々はいま、いくつかの小さなプロジェクトを進めています。例えば、上記の雷ガンマ線観測はまさにそうして発展した一大分野です。同時に、ミニ衛星の検討も進めています。上記のMeVガンマ線の検出器開発もその中に含まれます。これら全ての活動は、衛星プロジェクトの完遂による我々の経験値の大きさの恩恵を活かして応用を進めつつ、次の衛星プロジェクトの実行のための我々の練度向上をはかるという、研究の両輪、大きな柱です。